| +1-514-400-5214 catalindomniteanu@outlook.com Montreal, QC, Canada | Accueil | À propos | Articles | Classes |

| +1-514-400-5214 catalindomniteanu@outlook.com Montreal, QC, Canada | Accueil | À propos | Articles | Classes |

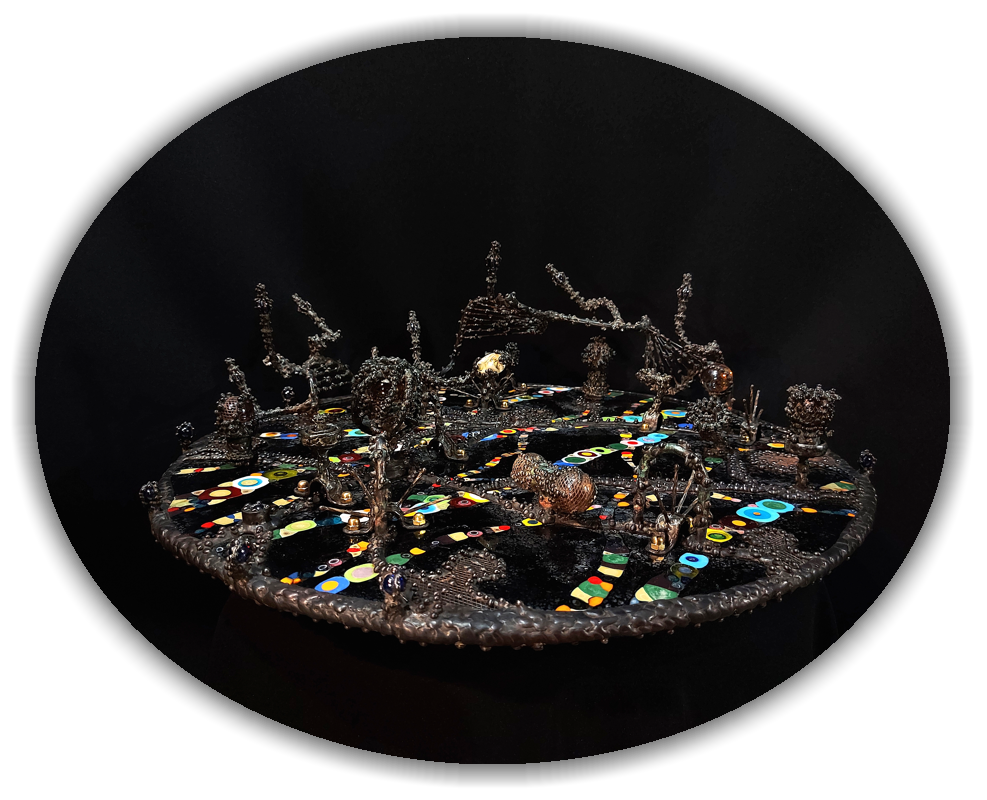

Baryonic

56 cm W x 56 cm D x 28 cm H / 9 kg (22" W x 22" D x 11" H / 20 lbs)

Baryonic est réalisée en collaboration avec ma bonne amie et belle artiste Irina Laird, de Calgary, Alberta, qui a conçu et réalisé la partie

fusion du verre.

J'ai gardé cette œuvre dans mon atelier pendant plusieurs années, la revisitant de temps en temps sans être capable de reconnaître dans quel schéma plus large elle s'inscrit.

J'ai commencé par penser à extrapoler l'idée qu'il contenait, comme je le fais souvent.

Puis j'ai commencé à remarquer que l'œuvre avait une personnalité ferme et ronde.

Son concept suggère quelque chose de nature organique, une image microscopique peut-être.

Alors, au lieu de l'incorporer dans un panneau vertical plus grand, je lui ai donné un rôle qui, selon moi, correspondait merveilleusement à

la vision originale d'Irina. C'est ainsi qu'elle est devenue la base de notre création commune. Le concept d'une image microscopique est ce

qui m'a guidé vers ce qui est finalement devenu.

Voici maintenant, ma partie de la fable.

En mécanique quantique, le terme "matière baryonique" désigne la matière familière de l'Univers. C'est la matière qui compose les atomes de

mes ongles, le jaune d'un œuf, le manteau de la Terre, le Soleil, les nébuleuses, et tout cela est généralement détectable d'une manière ou

d'une autre. Cette "matière ordinaire", dont on pensait autrefois qu'elle était le seul constituant de l'Univers, n'en représente en fait que 5%.

Le reste est constitué de matière noire, d'énergie noire et d'énergie gravitationnelle. Les scientifiques ont été déconcertés lorsqu'ils ont

découvert que tout cela se résumait à un Univers à énergie nulle. Personne ne sait exactement ce que cela signifie, mais il semble que l'on

n'ait pas besoin d'énergie pour créer un univers. Comme c'est étrange ! Puis les gens se sont rendu compte que cette découverte remettait en

discussion une pensée du 18e siècle formulée par le polymathe GW Leibniz, qui exigeait une explication de la raison pour laquelle il y a

quelque chose plutôt que rien dans l'Univers. Pourquoi y a-t-il quelque chose du tout ? Quelle en est la cause ? Dans le même temps, sur le

même sujet, Aristote pensait que tout a une cause, et qu'une régression infinie de la causalité conduit à quelque chose d'une "cause non causée".

La question "pourquoi" est toujours présente, et pas seulement dans notre culture, mais aussi dans la cuisine, lorsque l'enfant curieux

demande à ses parents "pourquoi" après "pourquoi" jusqu'à ce qu'ils se lassent et abandonnent le jeu. Quant à la réponse, certains disent

"Dieu", d'autres "Big Bang", tandis que d'autres encore disent "il n'y a pas de "pourquoi" ; ce qui est est est tout simplement".

Peu importe qui a raison (pas que nous le sachions nécessairement), ma démarche artistique m'invite à m'arrêter et à contempler la

grandeur de cette question ultime sur l'Univers.

Ce travail va ambitieusement jusqu'aux limites extrêmes de nos connaissances, dans le monde subatomique, où vivent les plus petits composants

connus de la nature. En dessous de ce niveau, les règles sont hors de portée de notre exercice scientifique et philosophique, par ailleurs

admirable. C'est là que commence la pure liberté artistique.

Cette œuvre représente un paysage imaginaire composé d'ingrédients de la nature plus petits et encore plus fondamentaux. Ce que l'on

voit à sa surface est un paysage dynamique de structures quelque peu complexes. Mais pour le réaliser de cette façon, je suis allé à l'encontre

de mes instincts forts développés à partir de ce que la physique dit de ce domaine, à savoir que la complexité diminue avec la taille.

Je vais essayer d'expliquer.

Dans la Grèce antique, les atomistes croyaient que tout ce qui existe dans la nature peut être fragmenté et, malgré son immense diversité,

réduit à une seule unité fondamentale qu'ils appelaient "atome" - ce qui signifie "indivisible" (cela signifie aussi "discret", mais c'est une

autre histoire). Ils n'avaient pas tout à fait raison, mais ils étaient sur la bonne voie. Plus tard, nous avons développé des microscopes, des

capteurs et des modèles théoriques, et nous avons appris que les éléments constitutifs de tout ce que la nature produit peuvent être inscrits

dans un petit tableau d'éléments, à savoir le tableau périodique de Mendeleïev. Des millions d'espèces de formes de vie s'avèrent être constituées

de seulement 118 atomes distincts (pas exactement les atomes des atomistes). La physique moderne est allée encore plus loin et a appris que tous

les éléments chimiques sont eux-mêmes constitués d'un ensemble de particules subatomiques comme les neutrons, les protons et les électrons, qui

sont constitués de parties plus petites pouvant être organisées en un tableau de seulement 16 éléments, appelé le modèle standard des particules

subatomiques. Les choses ne vont pas plus loin. Les instruments théoriques et pratiques qui étudient et sondent ce modèle sont le summum de

l'ingéniosité humaine.

Mais pourquoi devrais-je m'arrêter là ? S'agit-il du dernier chapitre, ou existe-t-il un autre substrat de la réalité qui nous attend pour

être découvert, je me le demande. Dans mon enquête sur la mécanique quantique, plus j'en apprends sur ses idées déroutantes, plus je suis excité.

L'effet tunnel quantique, la dualité particule-onde, la superposition, l'intrication, etc. - sont tous des phénomènes contre-intuitifs pour

notre monde quotidien ; pourtant, je suis rempli de joie en absorbant de nouvelles façons de voir comment le monde fonctionne. Parmi celles-ci,

l'une d'entre elles me donne une idée de la raison pour laquelle nous avons peut-être atteint le fond. Il s'agit du "problème de l'observateur",

qui vise le fait que le niveau d'énergie requis pour effectuer une observation est comparable au niveau d'énergie de l'entité observée. L'acte

même d'observer influence l'observé. Le spectateur n'est plus à l'écart de la scène, il devient un acteur sur cette même scène.

Je suis fortement tenté d'en déduire que cela pourrait être le fond de la réalité. Sauf que la cohérence des particules comme les fermions

et les bosons doit bien venir de quelque part. J'aimerais penser qu'elle vient des propriétés. Ou peut-être qu'au-delà de ce niveau, il y a au

moins une autre couche de particules à révéler. Cependant, si la variété descendait avec chaque étape de la taille, alors je ne devrais pas être

surpris de découvrir que la dernière a une variété de, disons, trois éléments différents (il n'y a pas de variété dans un seul, je pense que je

devrais m'en tenir à plusieurs). Mais une si petite variation d'éléments peut-elle générer la fabuleuse complexité de la vie ? Il paraît que

c'est possible. Une théorie mathématique appelée "Le jeu de la vie", proposée par le mathématicien britannique J H Conway, montre qu'un haut

niveau de complexité peut effectivement naître de petits ensembles de règles. Génial ! Je suis entièrement contraint d'accepter qu'une étroite

variété d'éléments fondamentaux puisse être responsable de tout ce que je vois dans la nature. Les Grecs avaient une vision puissante, j'admire

leur clarté.

Mais il y a quelque chose de plus dans la taille des particules subatomiques connues, que je ne peux ignorer. Elles sont peut-être les plus

petites, mais elles sont tout de même assez grandes par rapport à la plus petite échelle concevable - l'échelle de Plank. Premièrement, bien

qu'aucun instrument ne puisse aller aussi loin, je ne peux pas écarter la possibilité que nous construisions un jour des appareils plus puissants.

Deuxièmement, l'échelle de Plank n'est pas une limite physique. C'est une limite au-delà de laquelle les modèles théoriques ne sont plus

pertinents. Ils ne correspondent pas aux équations actuelles. Il se peut que nous ne puissions pas parler maintenant de ce qui se trouve plus

bas parce que nous n'avons pas le vocabulaire approprié. Cela semble difficile, mais impossible ? Peut-être pas.

Avant la découverte du modèle atomique, à l'apogée de la révolution industrielle, la communauté scientifique avait le sentiment d'être

sur le point d'achever tout ce qu'il y avait à savoir sur la physique de la nature. À juste titre, dirais-je, puisque des découvertes comme

les lois du mouvement de Newton et la loi de la gravitation universelle, les lois de la thermodynamique, de l'entropie, de l'électromagnétisme,

et d'autres, ont révélé un substrat causal de la réalité et conduit à un développement sans précédent de technologies puissantes. Mais avec la

découverte des lois de la mécanique quantique, des phénomènes comme l'intrication et la superposition quantiques ont introduit la probabilité

et la non-localité dans la description de la réalité. Et les théories de la relativité d'Einstein ont invalidé la notion de simultanéité et

rendu unique l'expérience personnelle de chacun. La réalité restait encore déterministe, mais elle devenait inconnaissable avec un quelconque

degré de certitude.

Influencés par ce constat, les mathématiciens se sont ensuite tournés vers l'investigation philosophique de la nature fondamentale des

mathématiques, pour découvrir que la vérité n'est démontrable dans aucun système formel. Certains philosophes du Cercle de Vienne voulaient

également faire de la philosophie scientifique, mais se sont vite enlisés dans la linguistique.

Cela fait maintenant 100 ans que la mécanique quantique a été développée, et notre programme de connaissance de la réalité ultime a

reculé dans toutes les disciplines. Ce programme était-il peut-être irréaliste ? Certains scientifiques pensent que la science est en crise ;

les expérimentateurs ont épuisé les grandes idées qui pouvaient mettre à l'épreuve un comportement aussi incroyable du monde subatomique.

Il ne nous reste que des conjectures infalsifiables. Pour ma part, je suis impressionné par tous ces efforts déployés par l'esprit humain à

travers les époques et les civilisations - depuis les astronomes babyloniens qui cartographiaient le ciel jusqu'aux physiciens modernes qui

suggèrent des idées telles que le multivers. Je veux m'arrêter et capturer ce sentiment. Je sens qu'il y a là quelque chose de très important.

Mais mon esprit est pris dans les engrenages de la métaphysique et je continue à me demander s'il est possible ou non d'enquêter au-delà du

modèle standard. Les mois et les années passent. Soudain, je me souviens que nous sommes les heureux possesseurs de l'instrument le plus

puissant de l'Univers, à savoir notre imagination, et je me laisse aller à décrire la matière baryonique sans références, sans intuitions et

sans prétentions. "Il n'y a pas de 'pourquoi'", me dis-je. "La Baryonic est tout simplement."

Note supplémentaire : outre le modèle standard, je dois prendre note de l'approche mathématique alternative construite sur

l'idée des cordes, la "M-théorie". Bien que très prometteuse, celle-ci reste à démontrer.

Au travail de fusion du verre, j'ai ajouté un cadre de soudure, une toile et une forêt de créatures en forme de gouttes de soudure, je me suis

laissé aller à la manualité du processus.

Droits d'auteur © 2021 Catalin Domniteanu. Tous droits réservés.